令和7年3月3日、特許権に関する最高裁判決がなされました。今回の判決について、多くの先生方が様々なコメントを寄せられています。ここでは、弁理士試験(特に、論文式筆記試験)の受験生用に、本事件のポイントを説明したいと思います。

1.事件の概要

この事件は、特許権者であるドワンゴ(原告)が、米国法人であるFC2および日本法人である株式会社ホームページシステム(以下、単に「FC2」と記します。)に対し、FC2が運営する動画配信サービス「FC2動画」において、ドワンゴの持つ特許権を侵害しているとして訴訟を提起したものです。

ドワンゴ対FC2事件は、2つの事件の総称です。以下では、2つの事件のそれぞれについて説明します。

(1)第1事件:海外からのプログラム送信行為(令和5年(受)第14・15号)

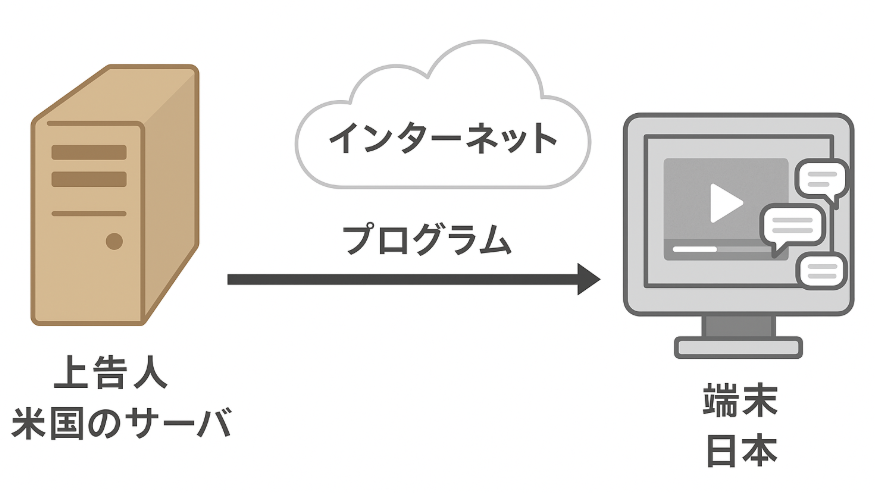

本事件は、FC2が米国のサーバから日本国内のユーザ端末に「コメント制御プログラム」(特許第4734471号)を送信する行為が、日本の特許法上の「提供(2条3項1号)」に該当するかが争われた事件です。

FC2は、米国のサーバから日本国内の端末にプログラムを配信し、動画配信サービスを提供していました。 このプログラムは、ユーザーが動画を視聴する際に端末にインストールされ、特許発明の効果を発揮する仕組みです。

(2)第2事件:海外の装置と連携したシステム構築(令和5年(受)第2028号)

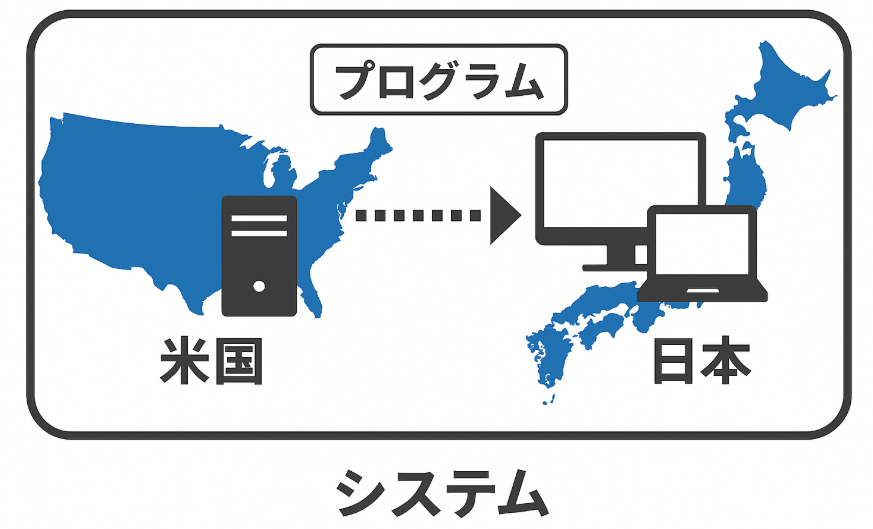

本事件は、FC2が国外サーバと日本国内のユーザ端末を連携させてシステムを構成する行為が、「生産(2条3項1号)」に該当するかが争われた事件です。

ドワンゴの特許は、動画とその動画に対してユーザーが書き込んだコメントを表示する端末装置と、端末装置に動画やコメント情報を送信するサーバをネットワークで接続したシステムに関するものです。 このシステムは、コメント同士が重ならないように調整する処理を行い、娯楽性を向上させる効果を持っています。

FC2は米国法人で、インターネットを利用した動画配信サービスを提供していました。FC2は日本国内のユーザーに向けて、動画再生時にコメントが表示される複数の動画共有サービスを提供しており、そのサービスの一部は日本国内の端末で利用されています。 具体的には、FC2は米国内にウェブサーバ、コメント配信用サーバ、動画配信用サーバを設置・管理し、これらのサーバから日本国内の端末にHTMLファイルやJavaScriptファイルを送信することでシステムを構築しています。

FC2は、システムの一部が日本国外にあることから、特許権の属地主義に基づき侵害に当たらないと主張しました。

これに対し、裁判所では、FC2の行為は、サーバ自体は国外にあるものの、日本国内の端末と連携して、発明の技術的効果が国内で実現されており、このような実質的に国内で発明を構成する行為は、日本の特許法上の「生産」(2条3項1号)に該当すると認定しました。 これにより、FC2の行為は日本国内での特許権侵害に該当すると結論付けられました。

2.弁理士試験(論文試験)で想定される出題

ここでは、本事件に関連する弁理士試験(論文試験)の出題例を示します。

(1)第1事件について

Dは、動画配信中に表示されるユーザーコメントの流れや重なりを制御する制御プログラムP、および、制御プログラムPにより稼働する装置Aに係る特許の特許権者である。Fは、米国内に設置されたサーバから、日本国内のユーザー端末にプログラムPを送信し、動画配信サービスを提供しており、これにより、日本国内のユーザーがこのユーザー端末を用いて動画を視聴すると、コメントが重ならないように表示される仕組みが実現される。Dは、Fの上記行為がDの特許権を侵害するものとして、Fに対して差止請求訴訟を提起した。本訴訟の帰趨について論ぜよ。 |

<論述例>

我が国の特許権の効力は日本国の領域内においてのみ効力を有すると解される。そのため、属地主義の原則に照らすと、米国内に設置されたサーバからプログラムPを送信する行為は、我が国の特許権の効力が及ぶ行為に当たらないとも解される。

(しかし、電気通信回線を通じた国境を越える情報の流通等が極めて容易となった現代において、プログラム等が、電気通信回線を通じて我が国の領域外から送信されることにより、我が国の領域内に提供されている場合に、我が国の領域外からの送信であることの一事をもって、常に我が国の特許権の効力が及ばないとすれば、特許権者に業として特許発明の実施をする権利を専有させるなどし、発明の保護、奨励を通じて産業の発達に寄与するという特許法の目的に沿わない。)

しかし、問題となる行為を全体としてみて、実質的に我が国の領域内における行為に当たると評価されるときは、当該行為には、我が国の特許権の効力が及ぶと解される。

本事案において、FのプログラムPの送信行為が、実質的に我が国の領域内においてプログラムPの電気通信回線を通じた提供(2条3項1号)をしていると評価される場合、または、その送信行為によって、実質的に我が国の領域内において、装置Aの生産にのみ用いる物である本件各プログラムの電気通信回線を通じた提供としての譲渡等(101条1号)をしていると評価される場合、本行為は、Dの特許権の侵害(68条)になるため、認容判決がなされる。

(2)第2事件について

Dは、動画に対するコメントを重ねて表示する「コメント配信システム」に係る特許の特許権者である。本システムは、動画及び動画に対してユーザが書き込んだコメントを表示する端末装置と当該端末装置に当該動画や当該コメントに係る情報を送信するサーバとをネットワークを介して接続したシステムに関するものである。 |

<論述例>

Fの構成全体に係るシステムは、Dの特許発明の技術的範囲に属するため、係るシステムを構築する行為は、Dの特許発明の生産(2条3項1号)に該当する。一方、Fのシステムの構成要件の一部であるサーバは、我が国の領域外にあることから、属地主義の原則に照らし、Fの行為は、我が国の特許権の効力が及ぶ行為に当たらないとも解される。

(しかし、電気通信回線を通じた国境を越える情報の流通等が極めて容易となった現代において、サーバと端末とを含むシステムについて、当該システムを構築するための行為の一部が電気通信回線を通じて我が国の領域外からされ、また、当該システムの構成の一部であるサーバが我が国の領域外に所在する場合に、我が国の領域外の行為や構成を含むからといって、常に我が国の特許権の効力が及ばないとすれば、特許権者に業として特許発明の実施をする権利を専有させるなどし、発明の保護、奨励を通じて産業の発達に寄与するという特許法の目的に沿わない。)

しかし、システムを構築するための行為やそれによって構築されるシステムを全体としてみて、実質的に我が国の領域内における行為に当たると評価されるときは、当該行為には、我が国の特許権の効力が及ぶと解される。

本事案において、Fによる配信及びその結果としての本件システムの構築によって、実質的に我が国の領域内において、本件システムを生産(2条3項1号)していると評価される場合、Fの行為は、Dの特許権の侵害(68条)になるため、認容判決がなされる。

3.まとめ

両事件を通じて、属地主義とクラウド時代の実施判断の両立という重要テーマに対し、最高裁が実質的判断の枠組みを明確に提示しました。具体的には、特許侵害の成否を、「形式的なサーバの所在地」ではなく、実質的に発明の構成要素・効果が国内にあるかによって判断することが提示されました。

今後のクラウドサービス、SaaS、海外提供プラットフォームに対する特許権行使の範囲・戦略に大きな影響が出ると考えられます。